Cegah Kerugian Total Akibat Busuk Pangkal Batang dengan Disiplin Sanitasi Kebun Lada

Diposting Senin, 14 Juli 2025 10:07 amOleh : Wachid Shobiriana (Calon POPT Pemula BPTP Pontianak)

Sumber : Ditjenbun

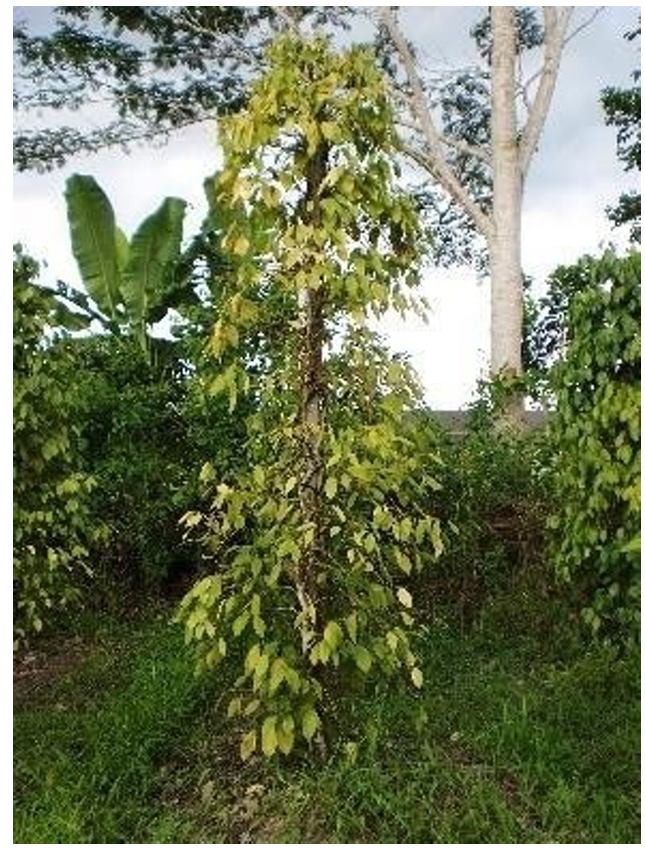

Lada (Piper nigrum L.), yang dikenal luas sebagai “Raja Rempah”, merupakan salah satu komoditas strategis perkebunan yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan peran penting bagi pendapatan negara serta kesejahteraan petani. Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu sentra produksi lada nasional. Namun, upaya peningkatan produksi dan produktivitas lada kerap menghadapi berbagai kendala, salah satu yang paling signifikan adalah serangan Penyakit Busuk Pangkal Batang (BPB).

Penyakit ini disebabkan oleh patogen tular tanah, Phytophthora capsici, yang bersifat sangat destruktif. Infeksi patogen ini pada bagian akar dan pangkal batang dapat menyebabkan kelayuan mendadak dan kematian tanaman dalam waktu singkat, yang berpotensi mengakibatkan kerugian total (puso). Tingginya curah hujan dan kelembapan udara di sebagian besar wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat, menciptakan kondisi lingkungan yang sangat mendukung bagi perkembangan dan penyebaran patogen ini.

Pengendalian yang selama ini bertumpu pada penggunaan fungisida sintetik terbukti kurang efektif untuk jangka panjang, berbiaya tinggi, dan berisiko menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Oleh karena itu, Kementerian Pertanian merekomendasikan penerapan strategi Pengendalian Hama Terpadu (PHT) yang mengedepankan tindakan preventif. Dalam konteks penyakit BPB, praktik sanitasi kebun merupakan komponen kultur teknis preventif yang paling fundamental dan menjadi strategi pengendalian utama.

Prinsip dan Praktik Sanitasi Kebun Lada

Sanitasi kebun adalah serangkaian tindakan yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan tumbuh yang tidak kondusif bagi perkembangan patogen serta memutus siklus hidup dan penyebarannya. Praktik ini harus menjadi prosedur operasi standar dalam setiap tahapan budidaya lada.

- Persiapan Lahan dan Pengelolaan Drainase

Tindakan preventif paling awal dimulai dari penyiapan lahan. Mengingat Phytophthora capsici adalah patogen yang aktif menyebar melalui air, maka pengelolaan air dan drainase menjadi faktor krusial.

– Pembuatan Saluran Drainase

Lahan pertanaman lada wajib dilengkapi dengan saluran drainase yang efektif untuk mencegah terjadinya genangan air, terutama pada musim hujan. Air yang tergenang di sekitar area perakaran merupakan media ideal untuk perkecambahan dan infeksi spora patogen.

– Penggunaan Guludan/Bedengan

Penanaman lada di atas guludan atau bedengan yang ditinggikan sekitar 30-50 cm dari permukaan tanah sangat dianjurkan. Hal ini bertujuan untuk menjaga area pangkal batang dan perakaran tetap kering dan tidak bersentuhan langsung dengan aliran air permukaan. - Praktik Kultur Teknis dalam Pemeliharaan Tanaman

Praktik pemeliharaan harian memiliki dampak langsung terhadap kondisi iklim mikro di sekitar tanaman, yang dapat menekan atau justru memicu perkembangan penyakit.

– Pemangkasan (Wiwilan)

Lakukan pemangkasan secara teratur pada tunas-tunas air, cabang, dan daun yang tidak produktif, terutama yang tumbuh di bagian bawah tanaman (ketinggian 0-50 cm dari permukaan tanah). Pemangkasan bertujuan untuk meningkatkan sirkulasi udara dan penetrasi sinar matahari, sehingga mengurangi tingkat kelembapan di sekitar pangkal batang.

– Pengendalian Gulma

Gulma atau tumbuhan pengganggu di sekitar area perakaran harus dikendalikan secara rutin. Keberadaan gulma yang lebat tidak hanya menimbulkan persaingan unsur hara, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lembap dan teduh yang disukai patogen.

– Manajemen Serasah

Daun, ranting, dan buah yang gugur (serasah) tidak boleh dibiarkan menumpuk di permukaan tanah. Serasah organik ini merupakan sumber inokulum sekunder, tempat patogen dapat bertahan hidup dan berkembang biak. Serasah harus dikumpulkan secara berkala dan dimusnahkan dengan cara dibakar atau dikomposkan di lokasi yang terpisah jauh dari areal pertanaman. - Tindakan Eradikasi dan Higienitas Alat

Kewaspadaan dan kecepatan bertindak adalah kunci untuk mencegah penyebaran penyakit dari satu tanaman ke tanaman lain.

– Surveilans dan Deteksi Dini

Lakukan pengamatan (surveilans) rutin di seluruh areal kebun untuk mendeteksi gejala serangan sedini mungkin. Gejala awal dapat berupa daun yang tampak layu pada siang hari.

– Eradikasi Tanaman Terinfeksi

Tanaman yang telah menunjukkan gejala infeksi BPB berat (pangkal batang menghitam dan busuk) harus segera dieradikasi. Prosedur eradikasi yang benar adalah dengan mencabut tanaman beserta seluruh sistem perakarannya, memasukkannya ke dalam karung untuk mencegah penyebaran spora, dan memusnahkannya dengan cara dibakar hingga tuntas.

– Sterilisasi Alat Pertanian

Penularan secara mekanis melalui alat pertanian sangat mungkin terjadi. Lakukan sterilisasi pada alat seperti gunting pangkas, parang, atau cangkul menggunakan larutan alkohol 70% atau disinfektan lain setiap kali akan berpindah kerja dari satu tanaman ke tanaman lainnya. - Pemanfaatan Agensia Pengendali Hayati (APH)

Sebagai pelengkap praktik sanitasi, pemanfaatan APH sangat direkomendasikan dalam kerangka PHT. Jamur antagonis seperti Trichoderma sp. dan Gliocladium sp. terbukti efektif menekan pertumbuhan Phytophthora capsici di dalam tanah. Aplikasi APH dapat dilakukan saat penyiapan lubang tanam atau diberikan secara berkala pada area perakaran, terutama pada lubang tanam bekas tanaman yang telah dieradikasi.

Kesimpulan

Penerapan sanitasi kebun secara disiplin dan konsisten merupakan komponen fundamental dalam sistem budidaya lada yang sehat dan berkelanjutan. Praktik ini terbukti lebih efektif secara jangka panjang dan lebih efisien secara biaya dibandingkan dengan pengendalian yang hanya bertumpu pada aplikasi fungisida. Sanitasi kebun adalah wujud nyata dari prinsip “mencegah lebih baik daripada mengobati” dan merupakan pilar utama dalam penerapan Good Agricultural Practices (GAP) pada komoditas lada.